Япония 15 лет спустя -9

Япония – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Июнь 9-21, 2024

Сегодня у нас особенный день по многим причинам. Во-первых, мы едем в места, где до этого никто из нас не бывал. Во-вторых, это будет японская “глубинка”, а я обожаю японские провинции, практически так же, как и японские города. В-третьих, мы сегодня будем ночевать в совершенно необычном месте, ни больше, ни меньше, как в буддистском монастыре. Ну вот, вроде все рассказала, можно дальше и не читать…

Итак, сегодня мы едем на Койя-сан – гору, являющуюся центром шингонской ветки буддизма, направления, основанного в Японии великим Кобо Дайши в 850 году. Чтобы забраться на гору, нам, как настоящим паломникам, предстоит проделать непростой путь. И для начала нам нужно переехать из Киото в Осаку, так как именно оттуда отправляются поезда на Койя-сан.

Еще дома, планируя маршрут, мы обсуждали, что же нам делать с чемоданами, не хотелось с ними тащиться на гору. Изучали, есть ли на станции в Осаке камеры хранения. Но Денису пришла в голову идея получше. Так как на другой день мы собирались ночевать в Осаке, а отель мы забронировали буквально в двух минутах ходьбы от вокзала, Денис предложил пройтись с утра к отелю и спросить, нельзя ли у них оставить чемоданы на ночь до нашего заселения. В отеле никаких проблем не возникло, и уже через несколько минут мы налегке возвратились на осакскую станцию Намба.

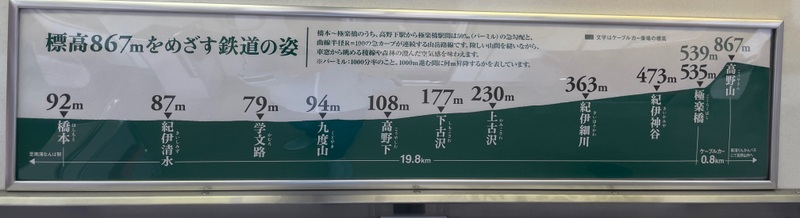

Чтобы добраться до горы, нам надо было проехать сначала на одном поезде, потом пересесть на другой маленький поезд, потом пересесть на фуникулер, а потом проехаться на автобусе (я же говорила вам про нелегкий путь паломников).

Для облегчения жизни паломников и к ним примазавшихся существует единый проездной билет Koya-san World Heritage Ticket, который включает в себя проезд на всех этих видах транспорта, и еще дает скидки на посещение достопримечательностей на горе. И действителен этот проездной два дня – как раз то, что нам нужно. Японцы, вообще, очень любят подобного рода проездные, и они существуют для многих туристических мест.

Мы купили проездной и сели в наш первый поезд. За окном потянулись традиционные японские сельские пейзажи. Рисовые поля.

Традиционные крыши японских домиков, и провода, провода. Вот не знаю, почему японцы, так любящие все эстетичное и красивое, не придумали, как прятать эти электрические провода. И в городах они, и в селах – везде портят вид.

На промежуточной станции мы переместились из первого поезда в маленький местный поезд, который повез нас в горы.

Народу в локальном поезде, прямо скажем, немного. Несколько местных жителей входят и выходят на остановках. И несколько типичных, как мы, туристов, которые явно едут на гору Койя.

Проезжая не слишком большое расстояние, поезд набирает достатно заметную высоту.

За окном пейзажи немного сменились. Чувствуется, что мы поднимаемся в гору.

И вот, наконец, мы приехали на станцию Гокуракубаши, где пересаживаемся на фуникулер.

Дорога фуникулера однополосная

Но в одном месте сделаны отвлетвления, чтобы встречные фуникулеры могли разъехаться

Подъем длится минут пять, и вот мы уже на священной горе Койя. Но нам еще нужно добраться до ее центра, где сосредоточены все монастыри и буддийские храмы. Для этого пересаживаемся на автобус – пешком от остановки фуникулера до центра идти почему-то не разрешается. И вот минут через 10 мы оказывемся в святая святых.

Время уже два часа дня, и мы умираем от голода. Пытаемся найти, где бы пообедать. Но это оказывается практически непосильной задачей – во-первых, кафе и ресторанов тут немного, а во-вторых, все они закрыты. С трудом находим какое-то затрапезное, но зато открытое кафе, и едим какие-то совсем не японские, и совсем не очень вкусные сосиски. (Но это мы еще и не подозреваем, что это будет самая сытная еда за все время нашего пребывания на горе).

Ну все, голод утолили. Теперь надо найти наш монастырь, где мы останавливаемся на ночь. Гора Койя хоть и небольшая, но тут находятся более ста монастырей ветки шингонского буддизма. Некоторые из этих монастырей предоставляют жилье туристам, которые хотят посмотреть сокровища Койи и познакомиться с жизнью буддийских монахов. Удовольствие это, прямо скажем, недешевое.

Наш монастырь был по местным меркам небольшой. И на постоянной основе жили там, к моему удивлению, всего 3 монаха. Как нам сказали, монахи периодически меняются. Один вот такой монах всю жизнь проработал государственным служащим, какое-то время был даже мэром одного из соседских городов. А на пенсии решил стать монахом. И теперь шесть месяцев живет в монастыре и молится, а шесть месяцев живет в городе со своей семьей. Я вам потом этого монаха покажу.

Монастырь наш был небольшой, но зато у него был свой собственный сад камней.

Все оставляют свою обувь перед входом в дом, а дальше уже ходят по деревянным полам босиком. Один из монахов повел нас показывать наши хоромы на сегодняшнюю ночь. Тут в монастыре несколько таких гостевых комнат со стенами из рисовой бумаги.

Внутри у нас оказалось довольно просторно. Аж две комнаты. На стене шкафа – красивая картина. А удобства все – в отдельном помещении, но не частные, а общественные. Туалетных комнат с раковинами было несколько, и одна неподалеку от наших “келей”. А душевых было по одной комнате отдельно для мужчин и женщин, и там еще был мини-онсен, то есть горячая ванна. Но вроде вода в ней была не из горячих источников, а подогретая. Ванну мы потом вечером тоже опробовали.

Монах принес нам горячий зеленый чай. А у нас с собой еще всякие вкусности были. Так что мы неплохо посидели отдохнули.

Отдохнув, мы пошли осматривать центр городка. Сначала заходим в храм Конгобуджи (Kongobu-ji) – самый главный храм шингонского буддизма.

Посетителям разрешается пройтись по многим помещениям храма, которые представляют собой ряд церемониальных комнат, соединенных длинным коридором. Везде в храме деревянные полы, и чтобы их не повредить, посетителей просят разуться и оставить свою обувь у входа. Взамен им предлагаются кожаные тапочки.

В самом дальнем конце здания находится кухня, где можно увидеть плиты, использовавшиеся для приготовления пищи для многочисленным паломников. И интересный стол, который висит в воздухе, и который опускают на пол только во время приема пищи. Вы, кстати, знаете, причину, по которой этот стол поднимают наверх?

Одним из самых важных элементов храма Конгобу является сад камней – говорят, самый большой в Японии. Его построили только в 1984 году, и камни для сада привезли с острова Шикоку – места рождения Кобо Дайши, основателя этой ветви буддизма в Японии. В саду 140 камней, и они расставлены таким образом, что должны напоминать двух драконов, возникших из облака и призванных охранять храм. Честно скажу, надо обладать большим воображением, чтобы рассмотреть этих драконов. Но сам сад камней, конечно, впечетляющий.

Еще одна достопримечательность горы Койя – храмовый комплекс Гаран. По легенде, Кобо Дайши бросил свой санкошо (это такая церемониальная буддистская штуковина) из Китая в сторону Японии. Потом он сам приехал в Японии в поисках места, где основать центр буддизма, и на горе Койя нашел свой санкошо, воткнувшийся в сосну. На этом месте Кобо Дайши и основал Гаран. Сосна, кстати, тоже до сих пор здесь.

В комплексе Гаран две главные постройки: яркий деревянный холл Кондо и пагода Конпон Дайто.

Весь комплекс занимает довольно большую территорию, где среди высоченных сосен-долгожителей разбросаны многочисленные деревянные постройки и пагоды.

Ну и японские фонари, конечно. Они тут повсюду.

А нам уже пора было возращаться в наш монастырь, потому что приближалось время ужина. До ужина мы еще успели посетить баню – Филипп после посещения онсена в окрестнотях Киото стал большим приверженцем японских банных традиций.

На ужине, который был накрыт в центральном обеденном холле нашего монастыря, мы увидели остальных проживающих. К нашему удивлению, их оказалось довольно много, люди приехали в Японии из разных стран мира – несколько пар из Европы, семья из Бразилии, австралийцы. А до этого, когда по монастырю ходили, создавалось впечатление, что мы тут совсем одни.

Ужин был сервирован на индивидуальных столиках, и выглядел очень красиво. Не могу также хвалебно говорить о вкусе и объеме – как по нам, ужин был довольно скудным и странным. Буддийские монахи – вегетариацы, и нам сложно было наесться несколькими овощами, какой-то травой, мисо-супом и тофу. Благо, рис был в неограниченных количествах, так что кое-кому пришлось подходить за добавкой несколько раз.

После ужина наш день не закончился. Всем желающим предложили присоединиться к экскурсии на кладбище, где находится мавзолей Кобо Даши. Разве могли мы пропустить ночную прогулку по кладбищу?

Нас усадили в небольшой автобус, и привезли к кладбищу Окуноин. Сопровождал нас как раз тот самый монах, который был госслужащим, а на пенсии обратился к религии. Похоже, он единственный из послушников нашего монастыря, кто хоть как-то говорил по-английски. Он нам много чего интересного рассказал. И вообще, вся эта экскурсия на кладбище была отличная.

Кладбище Окуноин – одно из самых больших в Японии, здесь находится порядка двухсот тысяч могил. Быть похороненным тут очень почетно из-за близости к мавзолею Кобо Дайши.

Тут есть и совсем старые могилы

И более современные захоронения. И интересно, что некоторые крупные японские компания, типа Тойоты, выкупают целые участки и делают общую “почетную” могилу для своих работников. Никогда о таком раньше не слышала.

Бродить по пустынному кладбищу в сумерках вместе с настоящим монахом было немного жутковато. Как в каком-то фильме оказались. Хорошо хоть не в фильме ужасов.

Почти в полной темноте мы дошли до главного здания кладбища – Холла фонарей, где внутри висят тысячи японских фонариков, подаренных компаниями и индивидуальными жертвователями. Около дома стоят в ряд статуи будд, у каждой – емкость с водой и черпак. Надо было выбрать себе будду и полить его водой – на счатье и удачу.

Рядом же находится мавзолей Кобо Дайши – самое священное место для буддистов. Здесь нет его могилы, потому что Кобо Дайши не умер, а пребывает в вечной медитации. Наш сопровождающий монах здесь помолился, в том числе и за благополучие всех нас. И мы отправились в обратный путь.

Надо было срочно ложиться спать на наших футонах, потому что наутро нам надо было вставать аж в 6 утра. Почему? Об этом в следующей серии…